CONTENTS

・海と歩んだ半世紀鳥取の海の未来を見据えて

・鳥取の海の危機を乗り切るオール鳥取での挑戦

・人口最少県が挑む課題漁協と県の信頼関係がカギ

・次々と新たな発見が!嬉しい誤算の「青谷学」

・ウニビジネスの活性化と漁業者の収益UPを目指して

海に囲まれた日本には、

暮らしの中で育んできた海の食文化があります。

食を切り口に、海と人との関わりを創発し、

海を大切にする気持ちをはぐくむ連載。

知れば知るほどもっと海が大切になる。

古田さんが鳥取県を退職し、“漁業を支える側から生産する側になりたい”と漁業協同組合に入ったのは10年前。現在は藻場再生に向けオール鳥取でプロジェクトに取り組んでいる。次世代との交流から生まれる新たな発見や海の課題解決の兆しの背景には、自身の様々な経験値や未来への想いがある。

鳥取県鳥取市生まれ。新設の鳥取県栽培漁業センターに研究員として入所し、2002年に所長就任。2015 年に鳥取県を定年退職後、現場に近い鳥取県漁協へと活動の場を移す。これまでの研究成果を用いて高校生と共にウニの生態を調べ、新たな成果を生み出すなど、漁業振興に奔走している。

CONTENTS

・海と歩んだ半世紀鳥取の海の未来を見据えて

・鳥取の海の危機を乗り切るオール鳥取での挑戦

・人口最少県が挑む課題漁協と県の信頼関係がカギ

・次々と新たな発見が!嬉しい誤算の「青谷学」

・ウニビジネスの活性化と漁業者の収益UPを目指して

鳥取で生まれ、大学で海洋学を学んだ後に故郷へ戻り、鳥取県農林水産部水産振興局に配属されました。思えば半世紀以上、鳥取の海と共に歩んできた人生です。2015年に鳥取県を退職した後、鳥取県漁協本所指導部に移り、漁業者により近い現場で働くようになりました。

「漁業者が安定して収益を上げられる環境をつくること」を常に念頭に置き、技術支援や資源管理、販路拡大など、漁業を支える多岐にわたる業務に取り組んできました。退職の1年ほど前、組合長から「お前どこにも行ったらあかんぞ」と声をかけられ、漁業者への深い愛着から現在の職に就くことを決めました。「プロダクティブ(生産性)」「アクティブ(活動性)」「クリエイティブ(創造性)」をモットーに、漁業や地域の可能性をさらに広げていきたいと考えています。

現在暮らしている鹿野町は、鳥取市街から車で30分ほどの風光明媚な場所です。作家・司馬遼太郎氏が「えもいえぬ気品をもった集落」と評したこの町で、退職後の暮らしを視野に入れ、退職3年前に25本のかぼすの苗木を植えました。それが今では、1000平方メートルの農地にまで広がっています。さらに、自宅の一部を加工場に改装し、保健所の許可を得て「かぼす胡椒」の製造を始め、道の駅で販売しています。

鳥取の海では、20年ほど前から海藻の減少がみられるようになりました。また、2015年頃からムラサキウニが特定のエリアで急増し、藻場を食い尽くす「磯焼け」(海藻が失われ、海底が荒廃する現象)のリスクが顕著になってきたのです。当時、九州など他の地域では同様の問題が進行しており、長崎県や宮崎県、高知県では藻場再生の取り組みが進められていました。

状況をいち早く把握しようと、2015年には鳥取県栽培漁業センターの野々村研究員(現・鳥取県庁勤務)が中心となり、問題解決に向けた研究を開始。調査と試行錯誤を重ねた結果、効果的な対策が徐々に見えてきたのです。これをもとに、県庁や漁協、地元の漁業者たちと連携し、ムラサキウニの駆除や藻場再生に向けた迅速な取り組みを進めています。

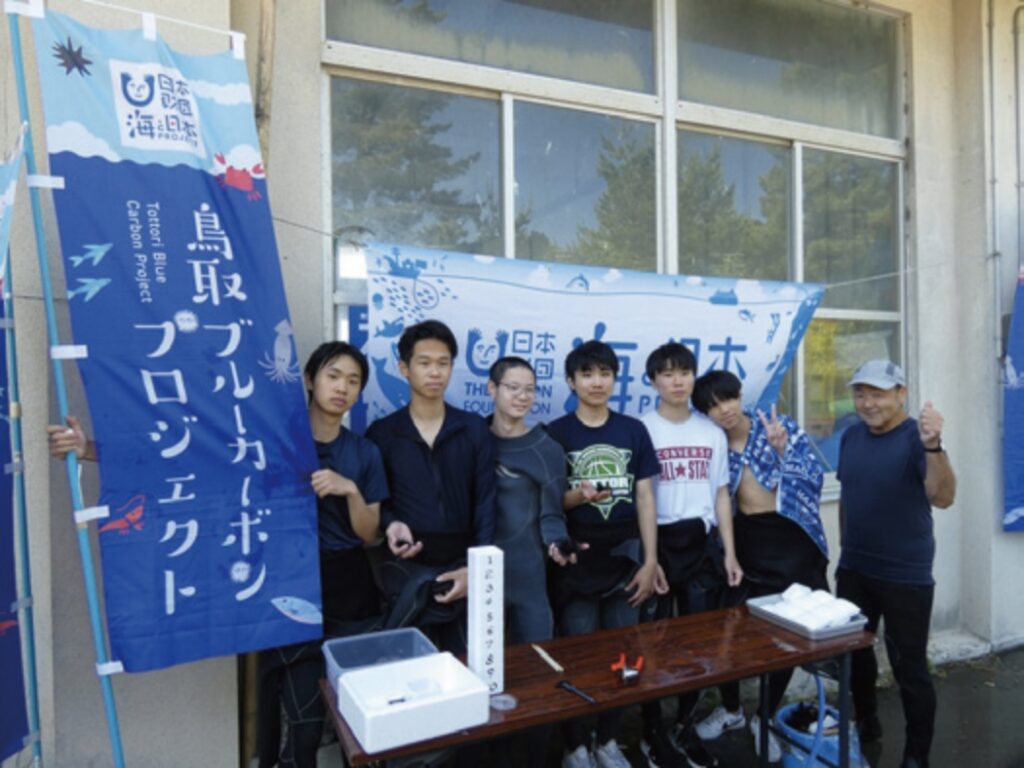

さらに、早期の問題解決に向け、農林中央金庫や公財)鳥取県栽培漁業協会と共に、「オール鳥取」の体制で藻場を守るための「鳥取ブルーカーボンプロジェクト」を始めることにしました。このプロジェクトでは、ムラサキウニを活用した食文化の普及にも力を入れ、海を守り、次世代に豊かな藻場を引き継ぐ挑戦を続けてきました。

野々村さんの研究では、ムラサキウニを間引きで駆除しても、残ったウニがさらに元気になり、増殖することがわかりました。そこで駆除区画を明確にし、駆除区画内のウニを確実に減少させることで、藻場を回復させる「砂漠のオアシス」を生み出すような手法が最適だと判明しました。この方法を鳥取県全域で実践するため、県市町の支援のもと、漁業者やボランティアダイバーによる駆除が行われています。

スピーディーに実践に移せた背景には、鳥取県の対応の早さがあります。鳥取県漁協と県の水産部局は、長年にわたって二人三脚で漁業者と共に海の課題に取り組んできました。この信頼関係が、迅速な行動を可能にしています。

さらに、平井鳥取県知事の存在も大きいです。2012年当時、まだ鳥取にスターバックスがなかったことをもじり、「スタバはないけど日本一のスナバはある」というユーモアのある発言が話題となりました。知事が会見などでプロジェクトの意義を積極的に発信してくださることも、地域全体の認知度や士気を高める助けになっています。コンパクトな県であるからこそ、柔軟で小回りの利く体制が構築されているのだと思います。知事をはじめ、県全体での意思決定が早いことが、このプロジェクトに寄与しています。

漁協では以前から魚食の普及を目指した食育を積極的に行っており、これまでの経験が教育プログラムにも役立ちました。湯梨浜(ゆりはま)町立泊(とまり)小学校では、20年ほど前から学校近くの港で養殖したワカメを給食で提供する取り組みを行っており、今回のプログラムもスムーズに実施できました。

一方、鳥取市の青谷(あおや)高校が取り組む地域学習「青谷学」との連携は、思わぬ成果をもたらしました。高校生たちが地元に貢献する経験を通じて自信を深められるよう、本格的な研究手法を導入。実際に海に潜り、ウニの駆除や身の計測作業を行う中で、課題解決への意識を高め、実践を重ねました。新たな発見が相次ぎ、私たちが知らなかったことや、知りたかったことが次々と明らかになり、それらを漁業者の活動に活かすことができたのです。

これらの成果を全国に発信しようと、高校生が取り組む環境活動やSDGs活動を発表する大会「第10回全国ユース環境活動発表大会」に挑戦。書類審査を通過後、12月上旬に行われた中国大会に出場し、特別賞を受賞しました。さらに、「青谷学」の発表会でも堂々と成果を披露し、彼らの成長が実感でき、大変嬉しかったです。

助成は終了しますが、ありがたいことに、泊小学校や青谷学で今年度以降も活動を続けることが決まりました。青谷高校では来年のテーマもウニで、ほぼ決まりつつあり、今後は、高校の地元漁業地区との連携方法を検討しています。

このプロジェクトに関わる前は、生物学的な観点から大量に攻めてきたウニには太刀打ちできないという認識でした。健全なムラサキウニは身の入りがよく、食用になりますが、磯焼けの海底にいるムラサキウニは餌不足のため、身が少なく食用に適しません。そのため、全国の多くの漁業関係者は、ムラサキウニに目を向けることはない状況でしたが、このプロジェクトによって今後につながる課題が見えてきました。

これからはプロジェクトの自走化を目指して、将来への布石となるように、今後3年間で養殖をしなくとも身が入り、食用となるウニの収穫を検証していきます。まずは養殖に適した餌の調査、2年目は集中駆除の効果を検証し、3年目には養殖をしなくても売れるウニの可能性を追求してきました(※)。もし養殖なしで売れるウニが見つかれば、その環境条件を解明し、漁業者の収穫・販売の促進につなげます。ウニビジネスの活性化と漁業者の収益増加を目指して、プロジェクトをさらに加速させていきたいです。

※「養殖の餌の適性→集中駆除の効果実証→天然ウニの身入(お宝)調査」は、過去3年間に追求して成果を得た活動のことです。今後(2025年~)は、さらなる課題へのチャレンジが始まります。