CONTENTS

・若い頃に大切なのは地元の魅力を経験すること

・若者との接点を作るため「KIISA」立ち上げ

・佐伯の「浦」の豊かさと「裏」の課題に気づいて

・自分たちらしく活動できずもどかしかった1年目

・自分たちの強みを活かした2年目の「マリスタ」開催

・多地域多世代の繋がりを佐伯から広げていきたい

海に囲まれた日本には、

暮らしの中で育んできた海の食文化があります。

食を切り口に、海と人との関わりを創発し、

海を大切にする気持ちをはぐくむ連載。

知れば知るほどもっと海が大切になる。

「まちづくり」を通して若者たちの選択肢を増やしたい!と、佐伯市役所を退職後、一般社団法人KIISAでの活動を本格化。学生時代、自分の進路を大きく変えたまちづくりに新たに取り組んでいる。佐伯の海の課題に高校生や大学生など様々な世代を巻きこんだ先に生まれる、未来につながる価値とは?

大分県臼杵市生まれ。佐伯ウラオモテアクト共同代表。一般社団法人KIISA代表理事。2010年に佐伯市役所に入庁し、2024年まで勤務。公務員時代から地域活性化や若者支援に取り組む。中でも、学生がまちづくりを通して佐伯市の海の課題や大人とつながる場づくりなどを精力的に行っている。

CONTENTS

・若い頃に大切なのは地元の魅力を経験すること

・若者との接点を作るため「KIISA」立ち上げ

・佐伯の「浦」の豊かさと「裏」の課題に気づいて

・自分たちらしく活動できずもどかしかった1年目

・自分たちの強みを活かした2年目の「マリスタ」開催

・多地域多世代の繋がりを佐伯から広げていきたい

地元の大分県臼杵(うすき)市内の高校から県内の大学へ進学し、そこで初めて「まちづくり」や「地域づくり」というものを知り、興味を持ちました。卒業後、まちづくりに携わる仕事をするため佐伯市役所に行政職員として就職したんです。

仕事とは別に佐伯という地域にもっと関わる活動をしたくて、空き家や都市計画に関連した活動を始めました。すると、いろんな人との出会いがあり、自分を必要としてくれる場所ができて、自分の存在価値が感じられるようになって。一歩踏み出せば、こんなにも世界は広くて面白い!と気づかせてもらえました。

振り返ってみると、学生時代の私は地元の町に興味もなく、繋がりもなかった。もし自分が高校の時に地域での出会いに恵まれていたら、地元のことをもっと知っていたら、果たして自分の人生の選択は果たしてどうなっていたのだろう、と。思いを巡らせてみると、やはり地域の魅力を経験しておくことは、その場所に残るにしろ、残らないにしろ重要なことだと思うようになりました。

自分の人生は自分で決めるもの。「さまざまな選択肢の中から自分はこの道を選んだのだ」と確信できると、生き方をもっと主体的に選択できるようになって、ワクワクが増えてくると思うのです。

10年ほど佐伯でいろいろな取り組みをしたことで、自分の世代、子ども世代、そして年配の方との接点は作れましたが、中学生から大学生ぐらいの若年層との接点はなかなか作れませんでした。若い世代にとって地元はどこかネガティブで、戻ってきたくても戻って来ることができない場所になっているようにも感じました。

そこで高校生から大学生ぐらいまでの若者と町との接点を作ることが必要だと思い、一般社団法人「KIISA」を仲間と立ち上げたのは、2022年6月のことでした。

地域のヒト、コト、モノを知り、繋がることができるハブとなる場所として、Cafe KIISA(カフェ)の運営を同法人にて行っております。学生たちに将来の可能性を楽しく切り拓いてもらいたいと、ゆるやかに地域と繋がることができる場所を目指しています。

佐伯でまちづくりの活動を行ってはいましたが、海や魚をテーマにしたことはなく、人脈や知識もない中で海のプロジェクトがスタートしました。まずは漁業関係者や専門家からインプットをもらいながら現状の課題を抽出することから始めたんです。

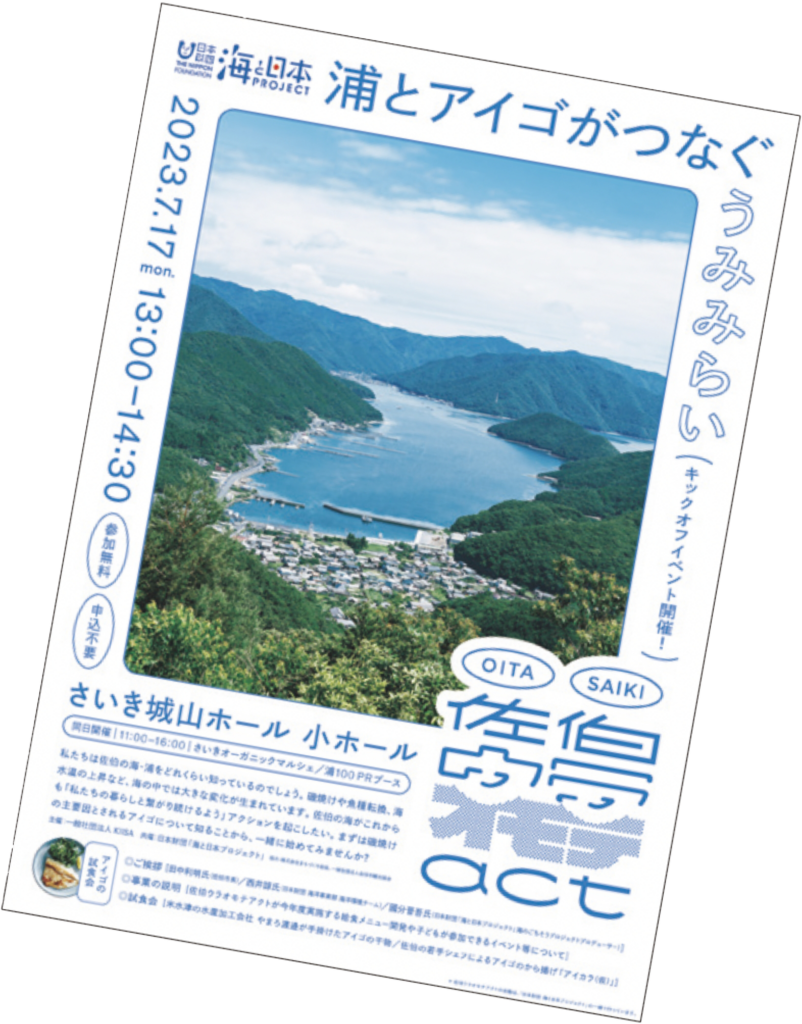

「佐伯の殿様、浦でもつ」と語り継がれるほど、古くから海洋資源に恵まれた「海のまち」佐伯が、実は海の磯焼けや藻場の喪失、海水温上昇など問題を抱え、漁獲高も大幅減少していること。未利用魚などの新たな水産資源の活用など取り組みはされているものの、そうした海洋環境の変化や課題の認知が十分とは言い難いことなどを知りました。

そこでプロジェクト名に「佐伯ウラオモテアクト」を掲げ、佐伯に点在する「浦」という海のエリアに目を向け、「浦」の恵みが佐伯の産業や生活を支え、豊かさをもたらす大切なものだと気づいてもらえるよう仕掛けていくことにしたのです。プロジェクトを通して、「浦」の裏を知り、海の課題を「自分事」として考え、アクションを起こす人を育むことをゴールに設定しました。

佐伯の海洋環境の変化に危機感を感じてもらいやすくするため、磯焼けの主要因とされる「アイゴ」を活動のシンボルにしました。佐伯では普段食べる習慣のない魚で、ヒレには毒、内臓には独特の臭いがあるため敬遠されているのですが、実はとても美味しい白身魚です。

棒状のアイゴのフライ「アイボー」を開発し、原料のアイゴの安定調達に苦戦しながらも給食や飲食店への導入に奔走し、子ども向け海洋体験プログラムを行ううちに、あっという間に1年目が終わりました。

実は1年目が終わる頃、それまで自分たちが町でやっていた活動のノウハウや得意な「人を繋ぐこと」など、強みを発揮できず、もどかしさばかり募りました。自分たちがこの活動をする意味があるのか?海の課題について旗をふって活動することが求められていないのでは?このプロジェクトをやめようかと仲間で話し合ったこともあります。

自分たちの強みを活かそう!と決意を持って2年目には臨みました。私たちらしいプログラムとなったのが、大学生と一緒に企画開催した高校生対象の学習プログラム「マリスタ2024」です。海に対する思いや知識、住む場所の異なる高校生が集まって共に佐伯のアイゴや磯焼け、海の課題について体験しながら学び、

気づきやアクションプランを第三者に5分程度でプレゼンして伝える企画。佐伯市蒲江地区にある有人離島・屋形島での高校生と大学生による1泊2日の体験合宿と、1ヶ月後の体験発表会での構成です。

佐伯には大学がないので、まずは広域で大学生を募集。集まってくれた学生に佐伯の海について学んでもらってから、自分たちが高校生の時にどんな学びが欲しかったか、どうしたら一歩踏み出したくなったかをディスカッション。ネーミングからスケジュール、座学・体験・ワークといった中身まで大学生主導で練り上げました。大人が考える企画ではなく、高校生と目線の近い大学生が考えることで、高校生の変容を促すものにしていけると考えました。

プロジェクト参加者には、InstagramなどSNS情報から「マリスタ」に辿り着いてくれた、佐伯に来るのが初めての高校生もいました。少人数の企画だったので、広がりやインパクトが小さく見えるかもしれませんが、広域からこんなに濃い子どもたちが参加してくれるものを生み出せたのは大きな自信になりました。

大学生がメンターとなって伴走してくれたこともあって、高校生の海に対する思いや課題の捉え方には深さが増して、その変容スピードにも驚きました。また大学生にとっては、企画プロデュースを通した多角的な学びの機会を創出することができたのも価値だと思っています。

学校での出前授業や特別授業はその日だけで完結するイメージ。ですが、プロジェクトとして時間をかけてやっていく場合は、参加者にも地域になにがしかの効果をもたらすためのアクションを考える立ち位置が加わるので、より深い気づきや学びにつながると感じています。

今後も地域全体が良くなることをしていきたいです。佐伯全体で子ども達から上の世代まで、自分の町のことを知れたり、触れたりできるようにしたい。

「マリスタ」で「佐伯ウラオモテアクト」は活動の幅が広がりました。しかし、自分たちだけで「マリスタ」のようなプログラムを自走させていくのがゴールではありません。各地域で観光や地域活性、まちづくりを担う既存の団体がうまく連携しながら多世代多地域の関係性やつながりを広げていく活動をしていく方向性が良いと考えています。

この2年でも、心から信じて活動を続けていくとしっかり花開く!という実感があります。引き続きこの活動に取り組んでいきたいと思います。