CONTENTS

・実家のお寺がある熱海へ後継ぎとなる決意でUターン

・一番身近な海の豊かさと課題を地元の人に伝えたい

・地域特性を理解してから俯瞰の視点で最終決断

・得意な人を頼り個々が発揮できる連携を

・五感を使って楽しむと子どもたちの行動が変わる!

・先生をバックアップして子どもたちの未来へと繋ぐ

・地元の海への愛着を培う「熱海千魚ベース」

海に囲まれた日本には、

暮らしの中で育んできた海の食文化があります。

食を切り口に、海と人との関わりを創発し、

海を大切にする気持ちをはぐくむ連載。

知れば知るほどもっと海が大切になる。

東京で編集者としてキャリアを積んだのち、実家のお寺を継ぐため故郷の熱海に戻った水野さん。そこで気づいたのは以前は風景でしかなかった”海”の豊かさ。熱海に移住し、編集スキルを活かし多様な個性や需要をつなぐ基地・「熱海千魚ベース」を立ち上げた水野さんの海への思いとは?

1985年、熱海市生まれ。熱海千魚ベースプロジェクト責任者。出版社で雑誌の編集、PR業などを経て、家業のお寺を継ぐため家族で熱海に移住。まちづくりにも関わるなかで、熱海の海や海洋資源の可能性と課題を感じ、プロジェクトを立ち上げ運営している。

CONTENTS

・実家のお寺がある熱海へ後継ぎとなる決意でUターン

・一番身近な海の豊かさと課題を地元の人に伝えたい

・地域特性を理解してから俯瞰の視点で最終決断

・得意な人を頼り個々が発揮できる連携を

・五感を使って楽しむと子どもたちの行動が変わる!

・先生をバックアップして子どもたちの未来へと繋ぐ

・地元の海への愛着を培う「熱海千魚ベース」

静岡県熱海市・富西寺で三姉妹の長女として生まれ育ちましたが、学生時代は熱海に思い入れはありませんでした。東京の出版社での仕事が忙しくも楽しかったのですが、出産後に実家に頻繁に帰るようになってから、自然の豊かさや子育て環境としての良さなどを感じ、熱海の見方は変化しました。

転機が訪れたのは住職である父が体調を崩した時。後継ぎがいないと実家であるお寺を出ていかなければなりません。一度外に出て、熱海やお寺の可能性を感じていたこともあり、私が継ごうと決意しました。東京と熱海を行き来して準備をしながら、夫・子どもたちと一緒にUターンしたのが2017年でした。

本来お寺は、地域コミュニティの中心的な役割を担っていました。実家のお寺を考えていくためにも、熱海の現状を知りたいと街づくりに関わるように。素敵な人たちと出会い、私自身、副業推進などの事業を立ち上げるに至りました。今回のプロジェクト活動をやると決めてからは、自宅から徒歩5分のところにある網代漁港の漁師さんや、広域で海の保全活動に携わる方々など、たくさんの方にヒアリングをしました。

それまで相模灘が日本の魚種の3~4割、約1500種の魚が獲れる豊かな海だとは知りませんでした。その頃、網代漁港では、定置網漁業で水揚げされたサイズの小さな魚を市場に出回る大きさまで育ててから出荷する「蓄養」など持続可能な漁業に取り組んでいました。しかし流通に乗らず廃棄されてしまう「未活用魚」が、一定数出てしまうことも教えてもらいました。

漁業にまつわる課題や漁師さんたちの取り組みなど、こんなにも知らないことが多いのか、とハッとさせられました。この海の現状についてまずは地元市内の方々にも知ってもらいたいと思いを強くしました。

熱海では「未活用魚」を海の課題テーマに決めた後に、具体的な方針を設定するのに苦労しました。全国共通の課題でも地域ごとに状況は異なるもの。熱海では実際どうなのか、まずはプロジェクトを率いる私自身が納得して決断ができるよう徹底的に調べました。

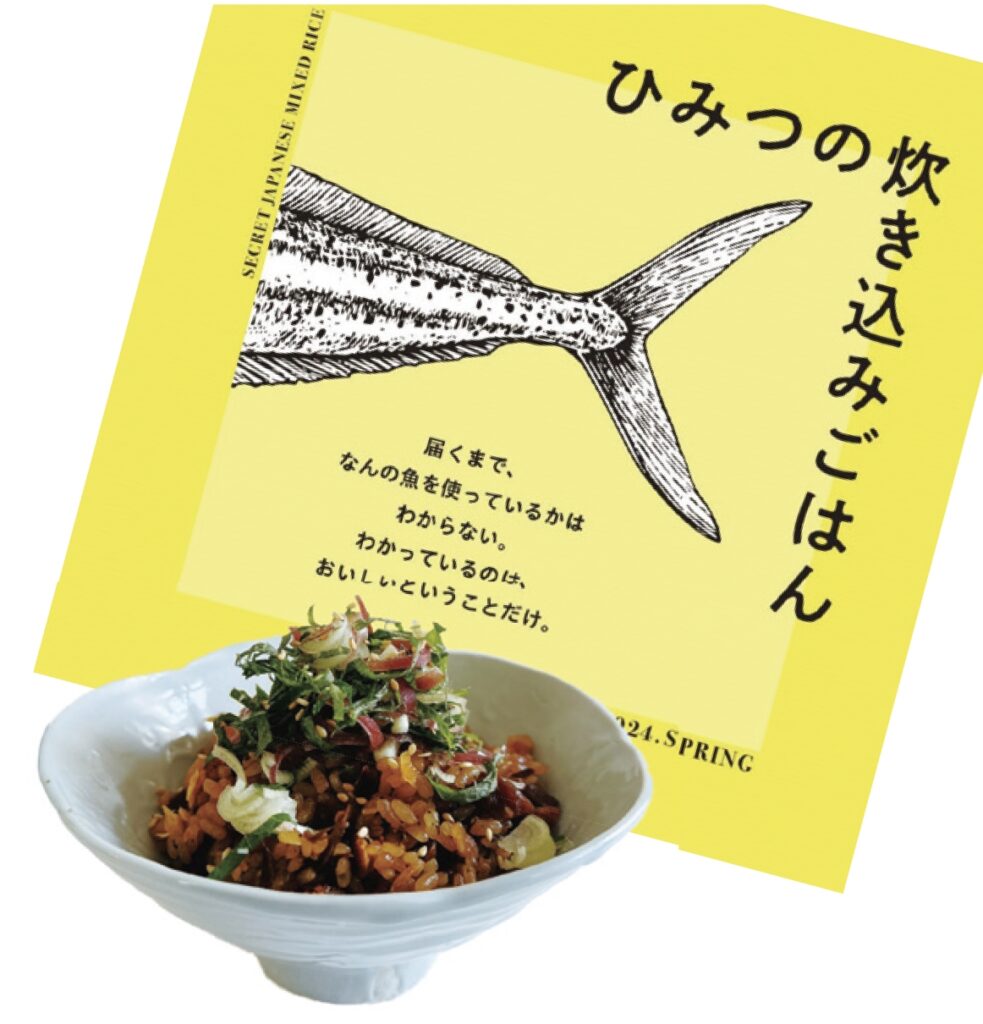

熱海で獲れる魚は季節や海況によって魚種が変動しやすく、多品種です。そのため、まとまった数量に到達せず、規格に合わないいわゆる「未活用魚」が生まれてしまうことがあります。「未活用魚」と言われる魚は、サイズが小さくて歩留まりが悪く、対応できる加工場も少ない。これを考慮すると、取り扱う魚種やメニューを特定することでかえって飲食店や給食現場と連携するのが難しくなり、活動の幅が広がらない可能性が高くなると考えました。

最終的に熱海では魚種を一つに絞らず、メニューも一つに決めず、「多品種小ロットの未活用魚の活用」とだけ設定しました。”手段ありき”だと見失うものもあります。プロジェクトを率いる時は第三者目線を大切に、世の中の動向を俯瞰して捉える「編集者」でありたいと思っています。

リーダーの役割は決めること、そして責任を取ることでしょうか。ですが私はパーフェクトな人間ではないので、自分が苦手なことは得意な人を頼りました。

たとえば、普段私はインドア派で積極的にコミュニケーションを取りにいくタイプではないので(笑)、飲食店を回って説明したり、全国のOEM候補企業に電話をかけたりといった営業部分は、地域のママさんチームや若手メンバーにサポートしてもらいました。デザイナーの役割もとても大切ですが、伝えたことをそのまま形にするのではなく、私が発したことに対して自身の意見や考えを投げ返してくれる方とご一緒できたので、アウトプットに厚みと広がりが出ました。

チーム全員が同じ思いじゃなくてもいいんです。それぞれが何かしらのやりがいを見出せたらベストですね。

海は近くても、子どもたちの日常には魚がいなくなっています。スーパーで見る魚は触ってはいけないものですし、食べる前にどんな人が関わっているのかも見えてこない。シンプルに知らないんです。だからまずは「海ってすごい」「面白い」とわくわく興味を持ってもらうリアルな体験づくりを大切にしました。

出前授業では、「熱海の海は何種類の魚が獲れるかな?」というクイズに始まり、「なぜ熱海の海はたくさんの魚が獲れるんだろう?」という疑問に対して、海の先生に食物連鎖の話をしてもらいます。海水中に浮遊するプランクトンを見てもらうととても喜びますし、魚以外にもたくさんの生き物がいることを実感してくれます。

親子向け授業では、お魚チケットやレシピを用意して、目の前で仲買さんが捌いた鮮魚をお買い物してもらいました。普段捌きたての魚を買う機会がないせいか、子どもたちはすごく面白がってくれて。家に帰って料理をしたら、「今まで魚を食べなかったのに、すごく食べました」と保護者からご報告をいただきました。

水揚げされたばかりの魚を見たり、触ったり、絵を描いたり、実際に捌いて食べたり。五感で感じる楽しさや発見を組み込んだ体験をしてもらうと、子どもたちの行動はガラリと変わります。

教育現場で子どもたち一人一人に海のことを伝えてきましたが、1回きりの接点には限界もあると感じます。3年目には、日常的に子供たちと接している先生に海の現状や知識をインプットすることが重要だと思い、先生向けワークショップを実施しました。熱海市内外から参加してくださり、みなさんとても熱心でした。その後、伊東市の中学校の先生は海をテーマに生徒に研究させる総合学習の授業を半年間かけてされました。先生に種を蒔くと広がり方が違う!と実感しました。

2024年4月に内閣府から発表された「第四期海洋基本計画」には「2025年までに全ての市町村で海洋教育の導入を目指す」と明記されたので、今後は教育現場で海の学びの機会がさらに求められます。

ある先生は「山(の授業)はやりやすいけれど海は難しい」とお話しされていました。山の授業ではどんぐり拾いや葉っぱを使った貼り絵などができますが、東日本大震災以降は海に行く機会も減ったこともあり、海の授業のやり方がわからないのだそうです。

先生たちはとても忙しいので、自力で情報を集めてプログラムを考えるのは大変です。環境学習や地域学習の文脈で声をかけていただくことが多いのですが、これからの海の教育はどうあるべきかをさらに考えながら、先生たちに頼ってもらえる存在になっていきたいです。

「熱海千魚ベース」を掲げて活動を継続してきましたが、この先に何を目指すのか、現在進行形で動きながら先のことを考えるのも、責任者としての私の大事な仕事です。

保護者のための食育レクチャーを一緒に実施した子ども園の園長先生がおっしゃっていた「子どもたちが将来的に熱海から出ることはしょうがない。だけど今後生きていく上で、育った地域への愛着があれば子どもたちの力にきっとなるはず」という考えに共感しているので、地元の人に熱海の海を知ってもらう活動は今後も大切にしたいです。

そして、私たちだけでできることは小さいけど、私たちの活動をきっかけに海のことをやってみたいと思う人が育ったり、水産関連のプロジェクトが生まれてほしい。「熱海千魚ベース」が土台や拠点となって、人が集まって活動が広がり、育っていくといいなと思っています。